1940 年代、インドは嵐に巻き込まれた国でした。イギリス領インド帝国は 2 世紀近くにわたって支配を強め、植民地支配の傷跡は深く残っていました。国は壊滅的なベンガル飢饉に揺れていました。何百万人もの人々が飢えに苦しみ、イギリス当局はそれを黙認していました。民族主義運動は勢いを増し、国民の間で自由への感情が沸き起こりつつありましたが、帝国の鉄拳は緩むことを拒んでいました。この不安と切望を背景に、予想外の出来事が国を襲いました。日本軍の飛行機が投下したプロパガンダのビラは、反乱のメッセージを載せて空から舞い降りてきました。

第二次世界大戦の真っ只中にあった日本軍は、チャンスを見出しました。インドをイギリスに敵対させることができれば、連合軍の重要な支柱を弱体化できるからです。そこで彼らは心理戦を開始しました。彼らのビラには、「栄光ある自由。血塗られた歴史への復讐」や「悪魔を棒で叩き、インドを救え」といった大胆なスローガンが書かれていました。標的は、植民地支配の下で長らく苦しんできたインド人の心でした。

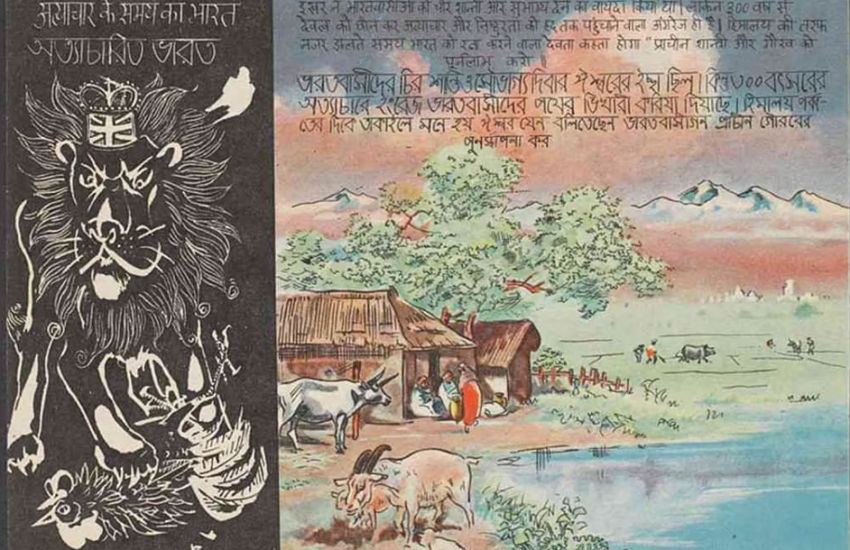

大胆なイメージとヒンディー語とベンガル語で書かれた激しい言葉で、イギリスはインドを食い尽くす恐ろしい君主として描かれ、日本は解放者として位置づけられた。お気に入りの悪役であるチャーチルは、しばしばグロテスクな人物として描かれた。インド亜大陸のような形の食事を堪能したり、捕食性のクモのように巣の上に座り、インドを帝国の糸で捕らえたりしている。特にぞっとするようなポスターには、イギリス軍将校が手錠をかけたインド人の背中に英国旗を彫っているところが描かれ、また別のポスターには、チャーチルが自らインドの織工の親指を切り落とすところが描かれており、イギリスによるインドの繊維産業の破壊を印象深く示唆している。

日本軍は、戦況を一変させようと、民間人と兵士の両方にビラを配布した。主な標的となったのは、多くが英国旗の下で従軍していたインド軍兵士たちだった。ビラは、彼らのホームシック、恐怖、そして自分たちとは関係のない戦争で戦うことで感じる疲労感を煽った。ポスターの中には、戦場に送られた息子や夫を懐かしむ故郷の絶望的な家族を描いたものもあった。また、英国の支配から解放され、統一されたアジアで日本と並んで堂々と立つ独立したインドという理想をロマンチックに描いたものもあった。

日本軍は、自らのメッセージがインドに届くよう努力を惜しみませんでした。飛行機がアッサムとインパール上空を飛び、村や軍の駐屯地に大量の宣伝ビラを撒きました。地上では、同調者がインド兵にこれらのビラを密かに持ち込み、イギリスに抵抗するよう促しました。これは、インドにおけるイギリスの支配を弱め、「大東亜共栄圏」構想を推進するという日本のより大規模な戦略の一環でした。これらの取り組みと並行して、日本はスバス・チャンドラ・ボース率いるインド国民軍 (INA) を積極的に支援し、独立のために戦えるよう兵士に武器を与え、訓練しました。一方、サイゴンから放送されていた「自由インド」ラジオ局は、熱烈な演説や革命の呼びかけを行い、イギリスが世界戦争に気を取られている間に、インド国民に好機を捉えるよう促しました。

同じ頃、1942 年にマハトマ ガンジー率いるインド独立運動が勃興し、イギリス統治の終焉を要求しました。数年後の 1947 年、インドはついに独立を果たしました。これらのビラがその後の出来事に実際に影響を与えたかどうかは定かではありませんが、興味深い歴史の一片であることは間違いありません。ビラからは、世界的な紛争、忠誠心の移り変わり、プロパガンダがインドの自由を求める戦いでどのような役割を果たしたかを垣間見ることができます。これは、今日もなお探求され続けている複雑な物語のもう 1 つの層にすぎません。

以下の宣伝ビラをもっと見てみましょう:

Reference : The Enemy Within: How Japanese Propaganda Challenged British Rule In India

https://homegrown.co.in/homegrown-voices/the-enemy-within-how-japanese-propaganda-challenged-british-rule-in-india