かつてヨーロッパや中東の統治者たちは、この黒ビールを禁止しようとした。

1633年、オスマン帝国のスルタン、ムラト4世は、首都イスタンブールにおいて社会の衰退と不和を招いていると考えたある慣習を厳しく取り締まりました。ムラト4世は、この慣習に伴う混乱の危険性が極めて深刻だと考え、違反者は直ちに死刑に処すべきだと布告しました。ある記録によると、ムラト4世は変装してイスタンブールの街を徘徊し、この違法行為に手を染めている者を見つけると、100ポンドのブロードソードを振りかざして斬首したと言われています。

では、ムラト4世が何をそんなに不快に思ったのか?それは、公共の場でのコーヒーの消費だ。

奇妙に聞こえるかもしれないが、ムラト4世はコーヒーの飲用を厳しく取り締まった最初の人物でも最後の人物でもなかった。ただ、その取り組みにおいて最も残忍かつ成功した人物と言えるだろう。16世紀初頭から18世紀後半にかけて、オスマン帝国では多くの宗教的影響力を持つ人々や世俗の指導者が、黒コーヒーの規制を試みていた。

コーヒーには軽度の精神作用があるため、好ましくない麻薬だと考えていた者はほとんどいなかった(これはよくある誤解だ)。むしろ、ムラト4世を含め、大半の者はコーヒーショップが社会規範を侵食し、危険な思考や発言を助長し、さらには扇動的な陰謀を直接煽動する可能性があると考えていたようだ。スターバックスがどこにでもあり、無害な現代社会では、これは不合理に聞こえるかもしれない。しかし、ムラト4世にはコーヒー文化を恐れる理由があったのだ。

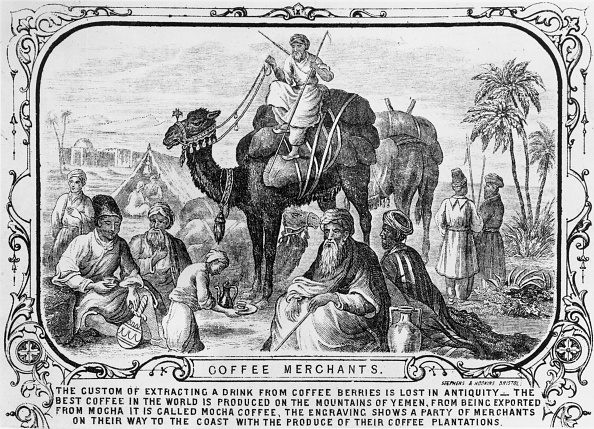

こうした取り締まりが始まったのは16世紀です。コーヒーが世界中に広まったのはその頃だったからです。コーヒー豆は、その原産地であるエチオピアでは、それ以前から何世紀も前から知られ、使われていたと考えられます。しかし、コーヒー豆を挽いて一杯のコーヒーを淹れたという明確な歴史的証拠は、歴史家ラルフ・ハットックスが著書『コーヒーとコーヒーハウス』で述べているように、15世紀のイエメンで初めて確認されました。そこでは、地元のイスラム教スーフィー派が、兄弟愛を育む社交的な行為として、精神的な陶酔をもたらす麻薬として、あるいは実用的な集中力向上剤として、神秘的な儀式でコーヒーを使用していました。コーヒーはすぐに紅海を北上し、1500年代初頭にはイスタンブールに、そして次の世紀にはキリスト教国ヨーロッパにまで広まりました。

これに応えて、反動主義者たちは宗教的な理由を挙げてコーヒーを禁止した。「預言者ムハンマドの時代とは異なるいかなる革新も鎮圧されるべきだと考える保守的なイスラム教徒の底流が常に存在する」とオスマン帝国の社会史家マデリン・ジルフィは述べている。(反動的な傾向はイスラム教に特有のものではなく、後にヨーロッパで宗教指導者たちがローマ教皇にコーヒーを悪魔的な新奇なものだと禁止するよう求めた。)その正当化理由には、コーヒーは飲む人を酔わせる(禁止)、人体に悪い(禁止)、焙煎すると木炭と同じになる(飲用禁止)などがあった。他の宗教指導者たちは(おそらく正当かもしれないし、疑わしいかもしれないが)、コーヒーハウスはギャンブル、売春、麻薬使用などの淫らな行為を引き寄せる自然な磁石だと非難した。また、それが新しいという事実だけで非難するには十分な理由だと考えた人々もいた。

しかし、反動的な宗教的議論だけでは、オスマン帝国におけるコーヒー弾圧の大部分を説明できません。ハットックスが指摘するように、宗教界におけるコーヒーへの反対は、必ずしも一律ではありませんでした。1590年代のオスマン帝国における最高位の聖職者、ボスタンザーデ・メフメト・エフェンディは、コーヒーを詩的に擁護する声明さえ出しています。

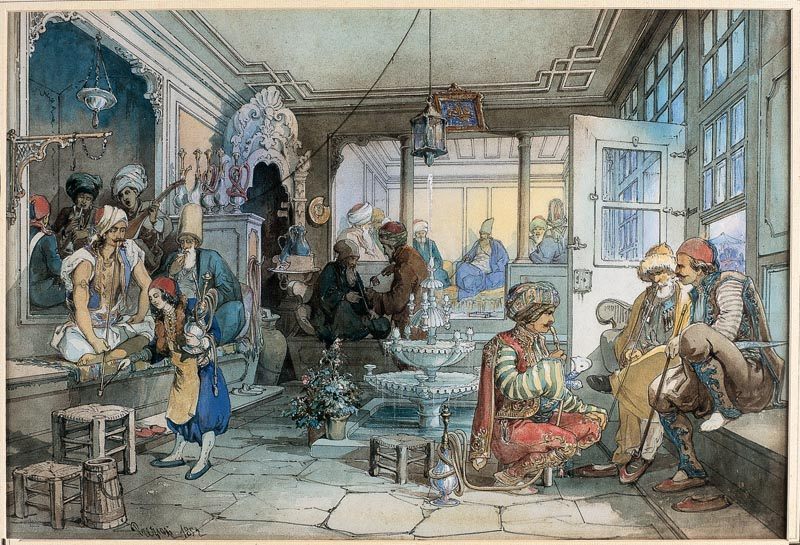

世俗の権力者がコーヒーに反対する理由は、政治的な理由からであることが多い。ジルフィ氏によると、コーヒーハウスが登場する以前、オスマン帝国には、特に社会的な垣根を越えて人々が集まり、世俗的な事柄について語り合う場所はあまりなかったという。モスクは集いの場を提供していたものの、世俗的な雑談に長々と付き合うことは稀だった。居酒屋は良きイスラム教徒のための場所ではなく、客はたいてい知り合いと酒を飲み、楽しんだ後、酔っ払っていた。

しかし、コーヒーハウスはイスラム教徒にも受け入れられると考えられていました。安価で社会的な制約もなかったため、誰もが利用できました。専用のポットで約20分かけてゆっくりとコーヒーを淹れ、縁まで満たしたカップに注いで提供するというコーヒーの淹れ方は、苦くて熱すぎてほんの少ししか飲めないほどでした。客は座って、流れるエンターテイメントを観たり、おしゃべりしたりしていました。コーヒーハウスは、階級間の交流や、都市や政府に関する活発な議論を促す、新たな社交空間でした。

安定の名の下に社会秩序を硬直化させることに懸念を抱いていたエリート層は、この事実に愕然とした。それはしばしば、オスマン社会における自らの地位向上を意味した。彼らは、コーヒーショップでの公開集会や、かつては上流階級の唯一の楽しみだった芸術を貧しい人々が突然楽しめるようになったことさえも、快く思わなかった。17世紀のオスマン帝国の学者で、裕福な家庭出身の官僚であったカティプ・チェレビのような著述家は、カフェを「人々を仕事から逸らし、生活のために働くことが不興を買った場所」と蔑んだ。さらに、人々は王子から乞食まで、互いに刺し合うことで楽しんでいた。

記録に残る最初のコーヒー弾圧は1511年、メッカで発生しました。オスマン帝国以前の政権下で著名な世俗官僚であったハイル・ベグ・アル=ミマルが、モスクの外でコーヒーを飲んでいる男性たちを捕まえ、怪しいと考えたのです。弾圧の詳細は議論の余地がありますが、彼は宗教的な根拠を根拠に、コーヒーの販売と消費を全面的に禁止するよう命じました。その後、コーヒー弾圧はメッカ(再び)、カイロ(複数回)、イスタンブールをはじめとするオスマン帝国領でも行われました。

こうした初期の弾圧は、政治、宗教、あるいはその両方が動機となっていましたが、散発的で短命でした。例えば、1511年のメッカでの弾圧は数週間で終結しました。高位の政治権力者がアル=マミールに、問題のある集会の弾圧は継続しつつも、コーヒーは飲ませるよう命じたのです。オスマン帝国もコーヒーの禁止を散発的に行っていたと伝えられています。コーヒーはあまりにも人気があり、利益も出やすいものでした。16世紀末までに、オスマン帝国の宮廷には公式のコーヒーメーカーが置かれ、イスタンブールには数百ものコーヒーハウスが点在し、政府はコーヒーとコーヒーハウス全般を公式に合法と宣言しました。

しかし、ムラト4世にはコーヒー文化を嫌う特別な理由があった。オスマン帝国の政治史家バキ・テズカンによると、ムラト4世の幼少期に、兄オスマン2世がイェニチェリ(独立を強め不満を募らせていた軍事組織)によって廃位され、残虐に殺害されたという。1年後、イェニチェリはムラト4世の叔父を廃位した。その後、ムラト4世は幼少の君主として即位した。ムラト4世はイェニチェリの反乱を恐れ、治世初期には小規模な反乱を何度か経験した。ある反乱の際、テズカンは「彼らは彼の側近を絞首刑にした。その一人は彼の親しい友人であるムーサ…彼と酒を共にしていた人物だった。もしかしたら、彼は性的な関係を持つ男友達だったのかもしれない」と述べている。

テズカン氏は、この出来事が「ムラト4世を激怒させた」と述べ、「彼は徐々に、そして非常に厳格なやり方で権力を掌握していった。そして、それが彼を「ムラト4世」として記憶される人物へと押し上げたのだ」と続けた。権力と秩序に執着し、致死的な武力に訴えることも厭わない、悪名高い絶対主義者だったのだ。

ムラト4世は、復員した、あるいは雇用不足に陥ったイェニチェリがコーヒーショップに頻繁に出入りし、クーデターを企てる手段に利用していたことを知っていた。コーヒーハウスの中には、イェニチェリ一座の紋章を看板に掲げるところもあった。オスマン帝国の歴史家エミングル・カラババは、ムラト4世はまた、スーフィーやコーヒーハウスを含むスーフィーと関連する社会変革に反対する保守的な宗教運動が帝国内で台頭していることにも気づいていた可能性が高いと述べている。「ムラト4世は、支配下にある社会に緊張や反乱が生じることを望まなかった」とカラババは主張する。したがって、コーヒーハウスに反対することは、ムラト4世にとって二重の利益となった。

しかし、スルタンが公共の場でコーヒーを飲むことを死刑に処するという決定は、彼自身の残酷な性質を露呈したものだった。ムラト4世は、公共の場でのタバコやアヘンの消費、そして酒場の閉鎖といった、悪徳と無秩序の源泉ともいえる行為にも死刑を科した。彼は軽微な違反で兵士を殺害し、彼に関する最悪の伝説では、真夜中に激しい怒りに駆られ、半裸で街路に飛び出し、出会った者を皆殺しにしたとされている。こうした陰惨な伝説の数々を踏まえると、彼が変装して大剣を携えてイスタンブールを徘徊していたという話には、一片の真実が含まれているのではないかとテスカンは考えている。当時の年代記作者たちは彼の残虐行為を好意的に記しており、これらの物語は中傷を意図したものではなかったのだ。

ムラト4世はコーヒーの卸売りを禁止することはなかった。彼はコーヒーハウスを厳しく取り締まり、それも首都のみで行った。首都ではイェニチェリの反乱が彼の統治にとって最も大きなリスクとなるためだ。ムラト4世自身はコーヒー(そして酒)を飲み続け、社会的に均質な家庭内で行われる限り、消費を容認した。

スルタンの後継者たちは、程度の差はあれ、彼の政策を継承した。ムラト4世の死後10年以上経った1650年代半ば、チェレビはイスタンブールのコーヒーハウスは依然として「無知な者の心のように荒廃していた」と記している。当時、コーヒーを飲んだ罪は一度でも殴打されるだけで済んだが、二度目には袋に縫い込まれボスポラス海峡に投げ込まれることになっていた。しかし、コーヒー文化は水面下で生き残り、16世紀後半、より緩慢で無関心な統治者のもとで再び姿を現した。

しかし、国内のコーヒー文化の回復力を目の当たりにし、ヨーロッパにおける17世紀のコーヒーハウス禁止令の失敗(コーヒー史家マークマン・エリスが記録している)も知っていたであろうオスマン帝国のスルタンたちは、18世紀に入っても散発的に新たな禁止令を発布し、はたまた撤廃した。これは空想的に思えるかもしれないが、ジルフィは、コーヒー飲料、ひいてはコーヒーハウスさえも根絶することが真の目的ではなかったと指摘する。彼女は、取り締まりは、イェニチェリやその他の反体制派の動員を困難にする限りは成功と見なされ、支配者が権力に安住していると感じる限りは不要とされたと指摘する。

しかし18世紀後半になると、より世俗的な集会の場が出現し、反体制派はより根を張るようになりました。コーヒーハウスを閉鎖することはもはや反体制派を鎮圧する手段としては機能しなくなり、禁止令は撤廃されました。ただし、支配者たちは反体制的な言論を監視するためにコーヒーハウスにスパイを配置し続け、これは今日でも一部の独裁者が維持している慣行です。

ムラト4世は、並外れて残忍な人物だった。しかし、狂気の反動主義者だったわけではない。むしろ、彼とその仲間たちは、コーヒーやタバコといった新しい商品が持つ力を物語っている。新しい料理の場を創るといった単純なことでも、古い慣習を一掃し、人々の交流と思考のための新たな空間を切り開くことができるのだ。彼らは、こうした革新、批判的な思考、そして既成規範への挑戦が、どれほどの恐怖と反動的な政治を巻き起こしうるかを物語っている。

しかし、コーヒー文化は宗教的・政治的保守主義に打ち勝ち、今や私たちはスターバックスの世界に生きている。今日、終末論的な予言を煽るような社会変革が、1世紀か2世紀後には、緑の人魚のロゴのように、ありふれた、面白味のない存在になるのも不思議ではないだろう。

Reference : In Istanbul, Drinking Coffee in Public Was Once Punishable by Death

https://www.atlasobscura.com/articles/was-coffee-ever-illegal