西ヨーロッパ諸国が貪欲と野心に駆られて新世界を征服しようと軍隊を派遣するずっと以前から、ヨーロッパ人はアフリカを探検し、搾取していました。白人種を「暗黒大陸」へと誘う動機は数多くありましたが、中でも最も大きなものは金、象牙、香辛料といった物資でした。

しかし、新世界の植民地化が始まると、ヨーロッパ人の関心はアフリカのもう一つの宝、奴隷へと向けられました。北米と南米におけるプランテーション制度の発展は、安価で従順な労働力への需要を急増させ、この需要を満たすためにヨーロッパ人はアフリカに目を向けました。

アフリカは奴隷貿易と無縁ではなかった。人身売買は人類が犯した最も古い残虐行為の一つであり、古代から中世初期にかけて広く行われていた。しかし、ヨーロッパ人が到来するまでは、奴隷制度は比較的小規模なものにとどまっていた。しかし、西ヨーロッパの人々がアフリカ大陸を「発見」すると、奴隷制度は一大ビジネスへと変貌を遂げた。15世紀半ばから19世紀末にかけて、約1,000万人の原住民が故郷から連れ去られ、時には地球の裏側まで連れ去られ、まるで動産のように冷淡に売買された。

ポルトガルはアフリカ沿岸の危険な海域を早くから征服していたため、アフリカに拠点を最初に築きました。しかし、間もなくオランダ、イギリス、フランスがポルトガルのアフリカ領有権と奴隷貿易における支配に異議を唱え始めました。大陸全土を掌握することができなかったポルトガルは、ヨーロッパのライバル国がそれぞれアフリカの各地に領有権を主張する中、限られた領土で満足せざるを得ませんでした。皮肉なことに、ポルトガルはヨーロッパ列強の中で、アフリカに植民地帝国を維持した最後の国となりました。

その後、大陸各地に交易拠点や集落が築かれ、ヨーロッパ人はアフリカの様々な先住民部族と親密な接触を持つようになりました。ヨーロッパ人がインドや新世界の未開人の生活についてあらゆる情報を渇望したように、彼らもアフリカ先住民の風変わりで奇妙な習慣に関するあらゆる情報を熱心に待ち望んでいました。

ヨーロッパ人がこれらの先住民について最も興味をそそられたのは、その原始性でした。警察も刑務所もありませんでした。法律は単純で、犯罪を犯した者は、部族の基準から見て重大でない場合は罰金が科せられ、そうでなければ処刑されました。彼らの宗教は異教的でした。彼らはイエスについて聞いたこともありませんでした。イスラム教徒でもユダヤ教徒でもありませんでした。その代わりに、彼らは多くの神々を崇拝し、死者の霊に敬意を表しました。彼らは人肉を食べ、人身御供を捧げました。彼らの生活は痛ましいほど質素でした。書物はありませんでした。窓のない泥の小屋に住み、狭い住居を動物たちと共有していました。彼らは木の椅子に座り、指で食事をしました。衣服はほとんど身につけず、身につけるものは動物の皮で作られていました。女性はすべての仕事をし、男性は狩りをし、牛の世話をし、少しだけ農業をし、時折戦争にも出かけました。確かに、ヨーロッパは、神はそのような人々を優れた白人種の奴隷となるよう定めたのだ、と合理化した。

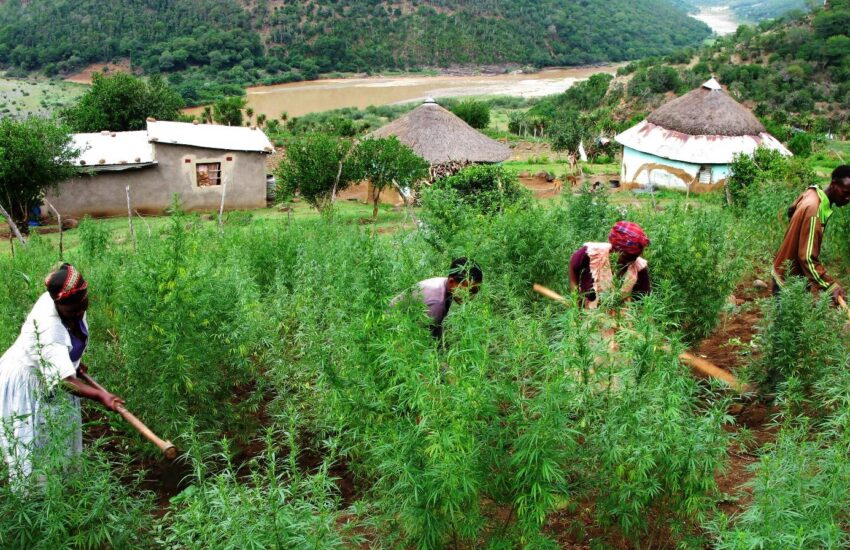

ヨーロッパ人にとって特に奇妙に思えた先住民の習慣の一つは、麻の葉を食べたり吸ったりする独特の嗜好でした。麻を繊維源としてしか考えていなかったこの地域の人々にとって、この奇妙な習慣は特に不可解で、魅力的に映りました。

アフリカの大麻植物

先住民が大麻を薬物として初めて使用し始めた時期は不明です。この植物はアフリカ原産ではありません。アフリカの先住民が大麻について知る唯一の方法は、外部の人々との接触を通じてだったと考えられますが、最も可能性の高い接触者はアラブ人でした。

エジプト以外でアフリカにおける大麻の最も古い証拠は14世紀のエチオピアからのものであり、そこでは考古学的発掘調査中に大麻の痕跡を含む2つの陶器の喫煙パイプのボウルが最近発見されました。[1] エチオピアから大麻の種子は、もともと北アフリカに住んでいたバンツー語を話す原住民によって南に運ばれ、彼らから大麻を酩酊状態として使用することがブッシュマンやホッテントットなどの他のアフリカの原住民にも広まりました。[2]

アフリカの人々に関する書物の中で、大麻の習慣について言及しているものの一つが、1609年にドミニコ会の司祭ジョアン・ドス・サントスによって著されたものです。彼によれば、この植物はカフィーリア(喜望峰付近)全域で栽培され、バンゲと呼ばれていました。カフィール人はその葉を食べる習慣があり、過剰に摂取した者は大量のワインを飲んだかのように酩酊状態になったと、彼は述べています。

白人の前でひるむどころか、カーフィル人は誇り高く自信に満ちた民族であり、王は白人の訪問者を征服者ではなく臣下として迎え入れた。ドス・サントスは彼らの首長キテベについてこう記している。「カーフィル人が訴訟を起こし、王と話をしようとする場合、入り口で平伏してから王のいる場所まで這って行く。そして話している間ずっと王を見ずに、片側に横たわり、ずっと手を握りしめている。そして話し終えると、入ってきた時と同じようにこっそりと戸口から出て行く。」ドス・サントスのようなヨーロッパ人訪問者にも同様の行動が求められた。首長がもてなしたいと思う人々には、食べ物と酒が提供され、「たとえ胃に負担がかかっても、王の恩恵を非難しないよう飲まなければならない」[3]。こうした酒の一つがバングエであった。

1658年、喜望峰のオランダ植民地の初代総督ヤン・ファン・リーベックは、ホッテントット族という別の部族による大麻の使用について記述しています。彼らは黄色っぽい肌をした「クリック」言語を話す人々でした。彼らは「純粋な」先住民族ではなく、紀元前650年頃にエチオピアの駐屯地を放棄したエジプト人兵士とブッシュマンの女性の子孫でした。

ホッテントット族はかつては戦士の部族でしたが、オランダ人がアフリカにやってくる頃には、牛や羊を飼う遊牧民となっていました。オランダ人はホッテントット族を「浜辺の漁師」と呼びました。ホッテントット族は海岸に打ち上げられたアザラシやクジラの死骸にまだ食べられる肉がないか探しながら、頻繁に海岸線を歩き回っていたからです。牛の群れの中で肉を漁る奇妙な行動はオランダ人の興味を引いただけでなく、ホッテントット族が牛の売買を渋っていたこともオランダ人の興味を引いたのです。

オランダ人たちがすぐに理解したように、説明は至って単純だった。ホッテントット族にとって、牛はステータスシンボルだった。牛を多く所有するほど、部族内での地位が上がるのだ。原住民から適正な価格で牛を購入できないことに不満を抱いたオランダ人たちは、自前の牛と、その世話をする農民(ボーア人)をケープ植民地に連れてきた。ボーア人の到来は、ホッテントット族の奴隷化を告げる前兆となった。

当初、オランダ人とホッテントット族は比較的良好な関係を築いていました。しかし、ケープ植民地にボーア人が次々と移住してくるにつれ、ホッテントット族の土地はますます没収され、貴重な放牧地も没収されました。ボーア人はホッテントット族の土地を奪うだけでなく、彼らの家畜を襲撃し始めました。

ホッテントット族は形ばかりの抵抗を見せた。彼らは牧畜民であり、戦士ではなかった。彼らの槍は火薬には全く歯が立たなかった。貴重な家畜を守るため、多くのホッテントット族は内陸部へと北へと移動した。抵抗を試みた者は殺されるか捕虜となり、生涯家事使用人として働かされた。

ホッテントットの習慣の中でオランダ人が最も興味をそそられたのは、彼らが頻繁に言及していることから判断すると、彼らが大麻(彼らはダッガと呼んでいた)を独自に使用していたことである。[4] ファン・リーベックは信じられないという様子で、ダッガはホッテントットにとって金よりも価値があり、「アヘンのように彼らの脳を麻薬のように麻薬にする」と付け加えた。[5] ホッテントットにはポケットがなかったため、彼らはダッガを小さな革のポーチに入れて持ち歩き、腕に巻いた象牙の指輪の下に押し込んだ。[6]

1661年、オランダ語とポルトガル語を話すホッテントット族の娘と結婚したオランダ人外科医、ファン・メーアホフは、ホッテントット族がマリファナを吸おうとしたが、その技術を習得できなかったと述べています。しかし1705年までに、ホッテントット族とその隣人であるブッシュマンは、白人からその技術を教わり、マリファナを吸うようになりました。

点灯

原住民が喫煙技術を習得すると、燃えるダガの葉を吸う習慣は部族から部族へと急速に広まりました。喫煙の人気はパイプの需要をも生み出し、パイプ作りという新たな技術が誕生しました。

噛むのではなく、喫煙することで酩酊状態になることも、アフリカ文化に変化をもたらしました。マリファナはもはや一人で消費されることはなくなりました。喫煙によって、特にパイプの少ない部族の間では、マリファナの摂取は共同体的な行事へと変化しました。

パイプボウルは木、石、骨、陶器などさまざまな素材で作られており、水を満たした角笛に取り付けられることが多かった。

典型的な現地の「スモークイン」では、まず最初に、角笛に水を入れ、口を角笛の大きな開口部に当てます。水を通して吸い込んだ煙を3、4回素早く吸い込み、激しい咳とともに吐き出すと、頬を涙が伝います。「これは喫煙者にとって恍惚の極みと考えられていました。この過程は、大麻の煙が一種の酩酊状態、あるいは錯乱状態を引き起こすまで続けられ、信者は咳や喫煙の合間に、自分自身や指導者を称える言葉を、猛烈な勢いで、そして激しく詠唱したり歌ったりし始めます。」[7]

しかし、部族の中にはボウルのような贅沢品を買う余裕のない者も少なくなく、その代わりに先住民たちはできる限りの工夫を凝らした。時には地面に穴を掘り、そこにマリファナを置くという方法もあった。マリファナは燃える肥料と混ぜられ、塚の側面にトンネルが掘られた。煙を吸うために、喫煙者は穴に口を当てて横たわった。こうした土管は、ホッテントット族、ブッシュマン族、バントゥー族の間で非常に一般的だった。[8]

18世紀末には、原住民もタバコを使い始めましたが、彼らの口には合わず、通常はマリファナと混ぜて使用していました。オランダの探検家C.P.トゥーンベリはこう記しています。

麻はこの国で広く用いられている植物ですが、勤勉なヨーロッパ人が用いる用途とは全く異なります。ホッテントット族はタバコを何よりも愛し、他の何物もそう簡単に人の手に引き寄せられることはありません。しかし、喫煙と心地よい陶酔感を得るには、この有毒植物は力不足だと感じています。そのため、より迅速かつ美味しく快楽を得るために、タバコに細かく刻んだ麻を混ぜるのです。[9]

1818年、イギリスの探検家G・トンプソンは次のように記している。

この植物(麻)の葉は、奴隷やホッテントット族にとって、タバコと混ぜて、あるいは単独で吸うために熱心に求められます。タバコよりもはるかに強力な刺激作用があり、大量に吸う者はたちまち酔いしれ、時には一時的に正気を失うこともあります。実際、この酩酊効果こそが、これらの哀れな人々が麻を高く評価する理由なのです。しかし、麻を自由に使用することは、アヘンやその他の強力な興奮剤と同様に、極めて有害であり、数年で老齢のような外観をもたらします。[10]

トンプソンは大麻を非難していたにもかかわらず、白人の地主たちが大麻の酩酊作用と有害な作用が白人にとって最善の利益ではないにもかかわらず、使用人のために大麻を栽培していたと述べています。この異常な状況の理由は、白人が大麻を「幼い頃に捕虜にした野生のブッシュマンたちを自分たちの仕事に就かせ続けるための誘因として利用していたこと…これらの人々の多くは、大麻(ダガ)の喫煙に極度の依存状態にあった」ためだとトンプソンは説明しています。[11]

伝道師ヒューゴ・ハーンのように、トンプソンと同様に、大麻の使用を続けることは原住民にとって最善の利益ではないという信念を共有した白人もいた。ハーンは未開人の魂を救うためにアフリカに来た。ハーンは、彼らの大麻の使用は魂が天国に行けなくなる卑劣な習慣だと感じていた。魂が危険にさらされているのを黙って見ているような人間ではなかったハーンは、ボーア人の農場を襲撃し、見つけた有害な植物を焼き払った。彼の行動は、原住民にもその地域の白人入植者にも、彼をあまり好意的に受け止めさせることはなかった。[12]

原住民の魂にはまったく関心がなかったが、原住民のマリファナへの耽溺を非難したもう一人の運動家は、有名なアメリカ人ジャーナリストのヘンリー・M・スタンリーである。1871年にイギリス人宣教師デイヴィッド・リヴィングストンと会ったときの彼の簡潔な挨拶、「リヴィングストンさんですね」は、今も語り継がれている。

慈悲深いリビングストンとは異なり、スタンリーはアフリカ原住民をほとんど尊重しておらず、彼を「子馬のように荒々しく、いら立ちが激しく、落ち着きがなく、凶暴なほど衝動的で、迷信深いほど臆病で、激怒しがちで、疑い深く、理不尽な」人物と評した[13]。

スタンリーは実際、アフリカ原住民に対して強い偏見を持っていました。原住民が大麻を使用することで体が弱り、彼の重い荷物を運ぶのに不向きになると信じていたスタンリーは、次のように書いています。

確かに、肉体的な力にとって最も有害なのは、ほぼ普遍的に見られるカンナビス・サティバ、すなわち野生の麻の煙を激しく吸い込む習慣です。熱帯地方の暑い日、太陽の下で気温が華氏140度まで上がるような、空気の薄い環境下では、こうした破壊的な習慣に耽溺することで肺と内臓が損傷した人々は、それを支える体力のなさに気づきます。荷物を満載した隊商の過酷な行進は、すぐに彼らの衰弱した体力を蝕み、一人また一人と隊列から脱落し、無力さと虚弱さを露呈します。[14]

もしスタンリーがアフリカのジャングルを冒険旅行中にズールー族に遭遇するという不運に見舞われていたら、大麻の生命力を奪う効果について別の考えを持っていたかもしれない。ズールー族との親密な交流について著書『ズールー族の人々』で記述している白人探検家、A.T.ブライアントによると、「若いズールー族の戦士たちは特に大麻に依存しており、その刺激的な刺激によって危険な偉業を成し遂げることもあった」とのことだ[15]。歴史家の中には、1838年のブラッドリバーの戦いでズールー族がオランダ軍を攻撃した際、大麻に酩酊状態にあったと示唆する者もいる[16]。

戦闘前に大麻を吸ったのはズールー族だけではありませんでした。ソトス族について、デイヴィッド・リヴィングストンは戦士たちが「効果的な攻撃をするために、座って大麻を吸った」と記しています。[17]

スタンリーが有名になるために命を危険にさらし、苦労を惜しむ原住民たちの抵抗は、大麻が彼らの精神を弱めるためではなかったようだ。しかし、白人も黒人も、大麻に耽ることは個人にとっても部族にとっても最善の利益ではないという点で、概ね同意していた。例えば、ズールー族とは対照的に、ウガンダ東部のジャルオ族は戦士たちに大麻の喫煙を禁じていた[18]。部族によっては、男性が妻に大麻の喫煙を禁じる理由として、「妻やその子供が母親になる際に悪影響を及ぼすと言われている」ことを挙げている[19]。

アンリ・ジュノーは著書『南アフリカの部族の生活』の中で、トンガ族も同様に大麻の使用を容認していなかったと述べています。彼らは息子たちに大麻の習慣をやめさせるために、「パイプを壊し、中に残っている煤を少し取って、息子たちに気づかれないように食べ物に混ぜる。これを3回繰り返すと、麻に対する嫌悪感で満たされると言われている」[20]。

白人入植者と原住民双方によるダッガ栽培の根絶に向けた試みにもかかわらず、ダッガの習慣はアフリカ原住民の生活様式に深く根付いていました。例えば、南西アフリカのベルグダマ族のような一部の部族は、近隣の部族と定期的に交易を行っており、牛、ヤギ、鉄、銅といった貴重な品物とダッガを交換していました。また、ベルグダマ族は領主であるサーン族に毎年貢物を納める際、ダッガのケーキを納めていました。[21]

多くの部族にとって、大麻を吸うことは娯楽であり、それが独自の娯楽ゲームを生み出した。ズールー族とトンガ族が行っていたゲームの一つに、唾吐き競争がある。2人の競技者が大麻パイプから煙を深く吸い込み、できるだけ長く肺の中に留める。そして、各競技者が集めた唾液を地面に吐き出す。時には葦を使うこともある。競技者の目的は、対戦相手の周りに泡の輪を作ることだ。泡は軍隊の戦士を象徴し、この泡の兵士軍団に囲まれると、対戦相手は罠にかけられ、敗北するという考えだった[22]。このゲームの真の成果は、唾を吐く能力にあった。大麻にはアトロピンのように口腔分泌物を乾燥させる作用があり、唾液の分泌を極めて困難にするからである。

フランス領コンゴでは、ファング族はダッガを別の用途で使っていました。ファング族の戦士たちが戦いに出る前に、呪術師は森の中に祭壇を築きました。そして、通常は近隣部族の捕虜である人間の生贄が森に引きずり出され、祭壇に縛り付けられました。犠牲者が縛られると、族長は儀式の詠唱を唱え、戦士たちは祭壇の周りで全身に色を塗り、踊り始めました。踊りが終わると、犠牲者は膝をつかせられ、首に白い線が引かれ、両腕を背後でしっかりと掴まれ、頭を後ろに引っ張られ、一撃で頭が胴体から切り離されました。抵抗を防ぐため、不運な犠牲者はファング族の軍神への生贄の直前に、ダッガを含む調合薬を与えられていました。[23]

アフリカの麻カルト

アフリカにおける大麻に関する最も興味深い逸話は、おそらく、この麻薬がバシランゲ族を、争い合う悪党の部族から平和と善意を重んじる部族へと変貌させたという話でしょう。語り手はドイツ人探検家ヘルマン・フォン・ヴィスマンです。

バシランゲ族はもともと非常に好戦的な民族だったとウィスマン氏は語る。

部族同士、村同士は常に剣を突き合わせて暮らしていた…古代の人々の刺青に見られる傷跡の数々が、その証左である。そして約25年前(1850年頃)には…大麻を吸う崇拝が確立され始め、大量の大麻を吸うことによる麻薬効果が実感されるようになった。ベン・リアンバ、「大麻の息子たち」はますます多くの信者を獲得し、彼らは野蛮さを脱し、法律を制定するにつれて、互いに交流するようになった。[24]

確執から友情への変化は、麻信仰がもたらした変化の一つに過ぎませんでした。バシランゲ語で大麻を意味する「リアンバ」に基づいた一つの宗教が誕生し、それは平和、友情、魔法、そして守護の象徴となりました。部族民はもはや村内で武器を所持することを許されず、互いを「友」と呼び、 「生命」と「健康」を意味する「モヨ」という言葉で挨拶を交わしました。かつては人食い人種であった彼らは、捕らえた敵の死体を食べるという以前の習慣を捨て去りました。

毎晩行われていた宗教儀式では、男たちは裸になり頭を剃り落とした。そして大きな輪になって座り、大きなパイプから大麻を吸った。集団で喫煙しない者は、太鼓を打ち鳴らし、象牙のトランペットを吹き、詠唱する役目を負わされた。こうした毎晩の集まりに加えて、大麻はあらゆる重要な祝日や同盟の締結時にも吸われた。

バシランゲ族の女性は男性に広く大麻を吸わせていたものの、喫煙を許されることは稀でした。この禁止は部族の政策によるもので、バシランゲ社会における女性の立場を反映していました。村の日常的な仕事はすべて女性に求められ、多忙なスケジュールの中で、特に大麻によって危険にさらされるような怠惰な時間を過ごすことは許されていませんでした。

大麻信仰の定着に伴い、バシランゲ族も輪廻転生を信じるようになりました。フォン・ヴィスマンが村に現れると、それは死者が蘇る証として迎えられました。彼らは、この白人男性こそが、亡くなった首長カソンゴの生まれ変わりだと信じていました。このドイツ人は、大水の中で黒い皮膚を失ったのだ、と人々は言いました。喜びに満ちた和解が終わると、原住民たちはフォン・ヴィスマンにかつての「妻」を連れてきて、他の妻たちと以前の財産も返還すると告げました。残念ながら、フォン・ヴィスマンは新たな婚姻関係に対する自身の反応を記録していません。

大麻はバシランゲの法学でも特別な重要性を帯びていた。犯罪で告発された原住民は、罪を認めるか意識を失うまで大麻を吸わなければならなかった。窃盗の場合、強盗は喫煙を目撃した人それぞれに塩などの罰金を払わなければならなかった。姦通の罪の場合、有罪の男性も大麻を吸わなければならなかった。しかし、罰金はなかった。吸われる大麻の量は、寝取られた男性の地位によって異なった。地位が重要であれば、有罪の男性は意識を失うまで吸わなければならなかった。その後、彼は服を脱がされ、目にコショウが入れられ、鼻骨に細いリボンが通された。より重大な犯罪には、追加の刑罰が伴った。

バシランゲ族の全員がこの新しいカルトに好意的だったわけではない。一つには、多くのバシランゲ族が新しい法の寛大さを利用し始めたことが挙げられる。カルトが誕生する前は、女性を誘惑すると重い罰金が科せられ、罰金を支払えない場合は流血沙汰になるのが常だった。ベネ・リアンバという新しい法は、そのような罰金の支払いを一切禁じており、多くの不満を抱く父親たちを苛立たせた。

バシランゲ族の貴族たちも、この新たな変化に憤慨した。これまでは身分の高い部族民だけが綿の衣服を着ることが許されていたが、新たな同胞法によってそうした階級の区別はなくなり、経済的に余裕のある者なら誰でも綿の衣服を着られるようになったのだ。

バシランゲ族もまた、このカルトの導入後、多大な財産の喪失に見舞われた。以前はバシランゲ族の家臣であった近隣の部族が彼らに貢物を納めていた。しかし、かつての主君が槍を捨ててダガパイプに切り替えた今、家臣たちは貢物の支払いを拒否し、バシランゲ族は戦争に訴える以外に彼らの要求を通す術がなかった。

こうした問題は、1876年頃、酋長に対する深刻な反乱が勃発した際に頂点に達しました。酋長とその兄弟、そして妹は、魔術を用いて男を殺害したとして告発されました。これは捏造された容疑でしたが、被告人たちは意識を失うまでマリファナを吸わされました。そしてついに地面に倒れた彼らは、敵に襲われ刺されました。他の村人たちの介入がなければ、彼らは殺されていたでしょう。王族暗殺未遂事件に失敗した反乱の指導者たちは村を脱走しましたが、すぐに故郷に戻り、罪を問われることはありませんでした。

しかし、終焉は間近に迫っており、反大麻勢力はリアンバ教団を打倒するのに十分な支持を集めた。部族は多くの古い慣習に戻ったが、教団の導入によってもたらされた多くの変化はそのまま残った。バシランゲ族は近隣住民に対する好戦的な行動をやめ、法制度の多くは維持されたため、厳しい罰則が適用されることはほとんどなく、大麻は依然として彼らの日常生活に不可欠な一部であり続けた。

スーダンには、ほとんど知られていないもう一つのアフリカの麻カルトがありました。このカルトの創設は、シルダールという謎めいた女性によるものとされています。その目的はよく分かっていませんが、参加者たちは地元の首長たちに対する共通の反感を抱いていたようです。

シルダールの直属には、ムディールと呼ばれる二人の副官がいた。これらの将校にはそれぞれ部下がおり、さらに下位の階層を統括していた。最下層には、地区全体で大麻の喫煙を促進するための派閥を作る任務があった。シルダールの組織と彼女のメッセージは、それが何であれ、大成功を収めたようで、本部から二、三日かかる遠方から定期的に贈り物が彼女の陣営に寄せられていた。しかし、リアンバ教団と同様に、スーダンにおけるシルダールの影響力は最終的に衰え、彼女がもたらした大麻教団も消滅した[25]。

「クーリー」問題

白人がアフリカにやってくる頃には、大麻はすでに原住民の生活様式の一部となっていた。原始社会であろうと高度に工業化された社会であろうと、ほぼすべての社会に共通する平凡な生活から逃れ、意識の変容を求める中で、アフリカは大麻文化の国となり、一方ヨーロッパはアルコールに溺れた。大麻はアルコールと同様に、リラックス剤、社交の潤滑油、宗教儀式に不可欠な要素、そして乱用薬物でもあった。ヨーロッパはアフリカを裁いていたため、アルコールが問題視されることは稀だったが、原住民による大麻の使用は道徳的に非難されるべきものと多くの人から考えられていた。大麻が主に黒人によって摂取されていた限り、白人アフリカ人はこれらの特異な麻薬カルトに、娯楽以外の関心を示さなかった。しかし、その後大麻が彼らの都市に根付くと、こうした外来の習慣による汚染への恐怖が白人社会の一部に警鐘を鳴らし始めた。態度の変化は、南アフリカ北東海岸のナタリア共和国(ナタール)がイギリスに併合され、ケープ植民地の一部となった1843年直後に起こりました。この新設州で砂糖産業が発展すると、農地を耕作するための労働者がますます必要になりました。現地の労働力では対応しきれないことが判明したため、他国、特にイギリス領インドから労働者が求められ、主に低カーストのインド人約6,000人が移住しました。[26]

砂糖畑で働くために連れてこられたにもかかわらず、「クーリー」と呼ばれた彼らは、契約期間が満了するとすぐに砂糖畑を去り、他の産業に職を求めました。多くは半熟練労働者、家事使用人、農民、商店主、漁師などになりました。しかし、彼らはヨーロッパ人の生活様式に適応しながらも、決してその一部になることはありませんでした。彼らの黒い肌、文化、社会的・宗教的背景、そして言語は、ヨーロッパ人とも現地のアフリカ人とも区別するものだったのです。

ヨーロッパ人は、彼らがインドから持ち込んだ大麻の使用習慣についても疑念を抱いていた。大麻は「苦力」を病気にし、怠惰にさせて働けなくし、犯罪行為に走らせるとヨーロッパ人は信じていた。

インドからの移民は大麻の種子を輸入する必要はなかった。大麻は既に原住民の間で人気の薬物であり、インド人はおそらく彼らから大麻を入手していたのだろう。しかし、まもなく、そうした使用を抑制するための法的措置が講じられた。1870年までに、ヨーロッパからの入植者たちは、南アフリカにおける大麻の危険性を強く懸念し、「大麻草(カンナビス・サティバ)のいかなる部分についても、喫煙、使用、またはいかなる苦力への売却、交換、贈与による所持を禁止する」法律を制定した[27]。

しかし、他の国々で同様の法律が大麻の使用に影響を与えなかったのと同様に、アフリカでも大麻は無視されていました。1887年、ラッグ委員会(委員長である最高裁判所判事ウォルター・ラッグにちなんで名付けられた)は、「苦力(クーリー)」が依然として大麻を使用しており、この薬物が南アフリカの白人にとって危険であると結論付けました。再び、大麻の販売、栽培、所持、使用を禁止する措置が講じられました。しかし、これらの法律は以前の法律と同様に効果はありませんでした。

1923年、南アフリカは国際連盟の支援を得て国際的な大麻禁止を試みましたが、失敗に終わりました。5年後、同国はまたしても大麻禁止法を可決しました。その後も、さらに多くの大麻禁止法が制定されました。結果はいつも同じでした。南アフリカの立法者たちは、大麻を根絶しようとどれほど努力しても、愛好者に対するこの植物の執拗な影響力に決して太刀打ちできませんでした。

Reference : The African Dagga Cultures

https://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/history/first12000/7.htm