1971年、マラヴリの丘陵地帯でスネハ・ヤトラが開催されました。インド版ウッドストックとも言えるこのイベントは、ロック、サイケデリック、そしてクラシック音楽が3日間にわたって融合した稀有なイベントであり、今では散発的な逸話としてしか記憶されていません。

70年代初頭。世界ではすでにフラワーパワーが花開き、ヘンドリックスはギターに火をつけ、ビートルズはモップトップから神秘的な音楽へと変貌を遂げていた。インドにも変革の風が吹き始めていた。ロックンロール、アシッドロック、ジャズが煙の立ち込めるボンベイのクラブでファンを獲得し、インド古典音楽の巨匠たちは後に世界に広がることになるフュージョン音楽の実験に取り組んでいた。そんな時、ムンバイとプネーの中間にある静かな村、マラヴリの丘で、前例のない出来事が起こった。

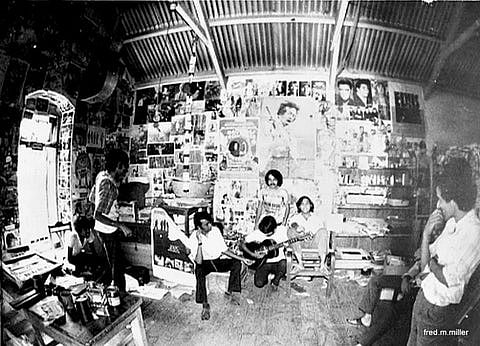

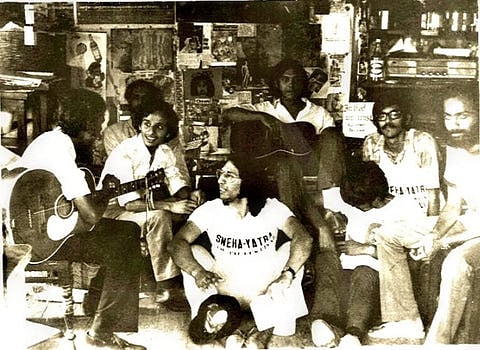

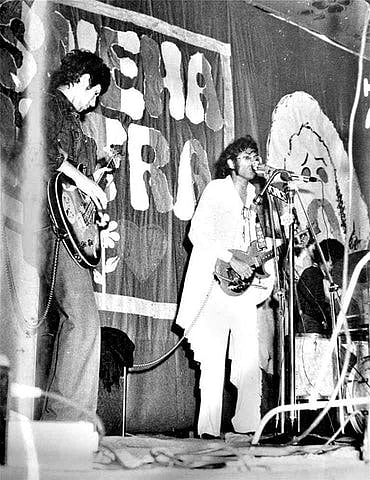

スネハ・ヤトラは1971年の冬に3日間にわたって開催され、約5,000人の観客を集めました。カントリー・ファンク・リバイバルやアトミック・フォレストが聴こえたかと思えば、次の瞬間にはアムジャド・アリ・カーンやシタール奏者クマリ・マンガラの精緻なラーガが演奏されました。カルカッタ、バンガロール、デリー、プネ、ボンベイから来たバンドがドアーズ、ジェスロ・タル、ローリング・ストーンズのカバーを演奏したほか、二度と録音されることも、二度と耳にすることもないオリジナル曲を演奏するバンドもありました。フォークシンガーやサイケデリックなジャムセッション、そして若者、政治、自由についての討論会まで行われました。

観客も同様に多様だった。学生、映画製作者、エンジニア、そして世界中から集まった急進派など。音楽を求めて来る人もいれば、雰囲気を求めて来る人もいれば…まあ、70年代はまさに多彩な時代だったと言えるだろう。

奇妙なことに、これほど大きな文化的瞬間にもかかわらず、ほとんど何も残っていない。公式の録音はなく、写真もほとんどなく、そこにいた人々が残した記憶の断片だけが残っている。多くのバンドはフェスティバル後に姿を消し、中には音楽界から完全に引退したミュージシャンもいる。今日では、アーカイブよりも噂の方が多く見られる。カビール・ベディが群衆の中を歩き回ったとか、ナンドゥ・ベンデがムンバイのナイトクラブのギグから到着し、轟音のような演奏で皆を目覚めさせたとか、革命に関する会話が夜空を舞ったとか。

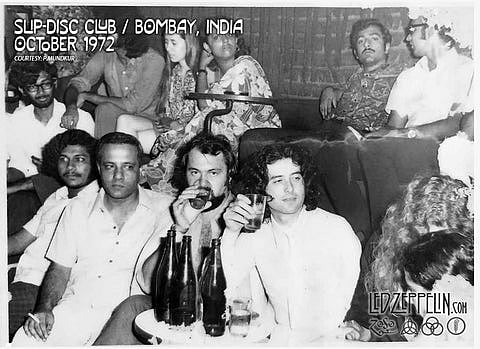

スネハ・ヤトラはウッドストックのように、ムーブメントの種を蒔いた。その後数年間、インドではムンバイのスリップ・ディスクでのレッド・ツェッペリンからラン・バヴァンでのポリスまで、数々のコンサートやフェスティバルが開催された。しかし、理想主義、音楽、そして文化の融合が織りなす、インド独自のスネハ・ヤトラの精神は、いまだ謎に包まれている。

50年以上経った今、もしかしたらそれが魅力の一つなのかもしれない。YouTubeで一気見したり、「スネハ・ヤトラ ’71 ライブ」アルバムをストリーミングで聴いたりすることはできない。あの丘のどこかで、3日間だけ、インド版ウッドストックが開催されたことを知りながら、半ば忘れ去られた物語をつなぎ合わせることしかできない。

Reference : Sneha Yatra ’71: The Forgotten Legacy Of India’s Very Own Woodstock

https://homegrown.co.in/homegrown-voices/sneha-yatra-71-the-forgotten-legacy-of-indias-very-own-woodstock