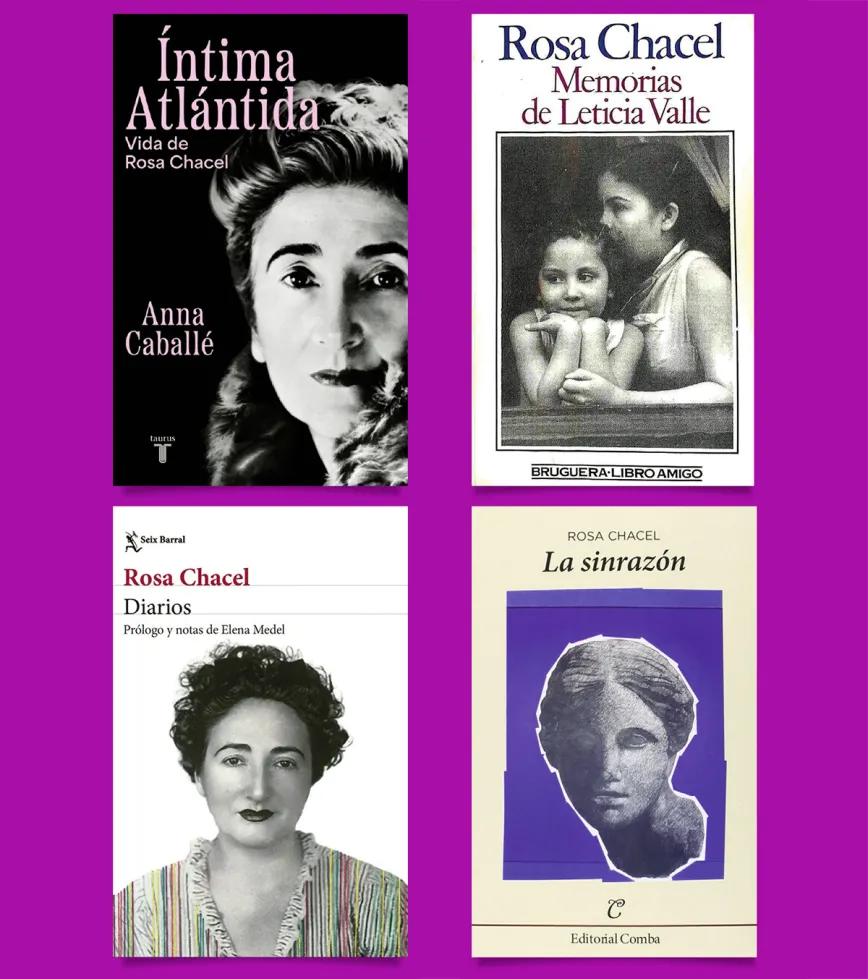

一部の歴史家によって「ラス・シンソンブレロ(帽子をかぶらない人々)」として知られるグループに含められている彼女の生涯と作品は、アンナ・カバリェの記念碑的な伝記『アンティマ・アトランティダ』と、エレナ・メデル編による彼女の日記の出版によって再び脚光を浴びています。雑誌『カニャモ』は、著者と薬物との関係を検証しています。

ローザ・チャセルの神経質な性格

ホセ・ソリリャの大姪は1898年6月、バリャドリッドで生まれた。妊娠を理由に結婚を余儀なくされた彼女の長女として、孤独な幼少期と波乱に満ちた青春時代を過ごした。この青春時代は、後に彼女の人生に影響を与え、小説『レティシア・ヴァッレの思い出』(1945年)をはじめとするいくつかの文学作品に描かれることになる。幼い頃から読書と叔母テレジーナの教えを通して教養を培い、経済的に困窮した家庭で育ったロサは早熟な子供となった。実際、彼女の父親は「仕事を嫌っていた。嫌うというよりも、悪魔的な熱意で拒絶した」。おそらく彼女は、あらゆる継続的な労働活動への傾倒と、洗練された、そして陰険な社交術を身につけ、それを生涯にわたって維持したのだろう。

12歳の時、家族はマドリードに移り住み、1917年にサン・フェルナンド美術学校に入学しました。そこで彼女は将来の夫となるエストレマドゥーラ出身の画家ティモテオ・ペレス・ルビオと出会い、1922年に結婚しました。作家は後に舞台美術家兼衣装デザイナーとなるヴィクトリーナ・デュランと親交を深め、彼女と共にアテネオ図書館に通いました。この図書館にはセンダー、ベナベンテ、ヴァッレも訪れており、彼らはグランハ・デル・エナルやボティジェリア・デ・ポンボといった女性歓迎の文学集会で彼女と親交を深めました。伝記作家のアンナ・カバリェによると、この初期の作家としての人生は「シャセルのおそらく神経質な性格」を形成する上で決定的な役割を果たし、その性格は「幼少期に得た刺激的な経験」によってその後の長い人生に引き継がれることになりました。彼女の日記には、夫を「カイツブリ」、自分の息子を「オナガー」というあだ名で呼ぶなど、こうした神経症の多くが反映されていることがわかります。

アルコール、コーヒー、タバコ、アンフェタミン

ローザは夫のティモテオ・ペレス・ルビオに同行し、ローマのスペイン・アカデミーに留学しました。二人は奨学金を得て、しばらくの間そこで暮らしました。二人はイタリアをはじめとするヨーロッパの都市を旅し、そこでティモは依頼を受けて描いた絵画を販売する顧客を増やしていきました。その多くは女性のヌード画、つまり彼が不倫関係にあった女性たちを描いたものでした。数年後、1930年に生まれた二人の息子は、父が「描いた女性全員と関係を持っていた」と告白しました。ローザの妹であるブランカ・チャセルの場合もその一人です。この暴露は「作家の人生に壊滅的な打撃を与え、彼女は二度と立ち直ることができませんでした」。これが、互いの不貞を繰り返す波乱に満ちた二人の関係の始まりとなり、ティモは自殺を考えるようになり、ローザは深い鬱状態に陥り、18キロもの体重が落ちました。

作家は、アルコール、コーヒー、タバコ、アンフェタミン、メタンフェタミンに作品創作の原動力を見出しました。日記から推測すると、彼女は少なくとも35年間アンフェタミンを摂取していたことが確認されています。

スペインに帰国後、ペレス・ルビオは共和政政府内で要職に就き、フランコ軍の爆撃を受けていたプラド美術館から作品の撤去を監督する中央美術品委員会の委員長に任命された。内戦終結後、二人はブラジルに定住したが、その後は疎遠な関係を続けた。ペレス・ルビオは実業家としてのキャリアをスタートさせ、レア・ペンターニャとの交際を始めたことで、絵画と結婚生活は二の次となった。ローザ・チャセルは文学作品の創作に全力を注いだ。小説家である彼女は、息子によると「母には自活する才能がなかった」ため、夫に頼り続けた。

作家は、アルコール、コーヒー、タバコ、アンフェタミン、メタンフェタミンに創作意欲を見出しました。彼女はベンゼドリン、デキセドリン、オプタリドン、ペルビチン、リアクティバンの影響下で多くの作品を書き始めました。日記によると、彼女は少なくとも35年間アンフェタミンを摂取していたことが確認されています。アルコールに関しては、彼女は通常、ビール、サングリア、ワイン、シャンパン、カシャーサ、ゴンザレス・ビアス・シェリー、パイパーミント、チンザノ、そしてキューバ・リブレ用のジン(特にゴードンズを好み、コーラ、トニック、またはソーダで割っていました)を交互に飲んでいましたが、ウイスキーはストレートで飲むのが好みで、ポマス・ブランデーやアニス・リキュールも好んで飲みました。この点に関して彼女の日記に多数言及されていることから、ローザ・チャセルの小説作品(1986年、アナ・ロドリゲス・フェルナンデスによるこの作家に関する博士論文、約1000ページ)にはこの点に関する記述がまったくないことが目立っている。

「午後は映画、夜はベンゼドリン」

作家は自身の文学的創造性をアンフェタミンの刺激と結びつけていた。この影響下で、彼女はほぼすべての作品を執筆した。その中には、おそらく彼女の最高傑作の一つである『罪の意識』 (1961年)も含まれる。日記には、アンフェタミンとメタンフェタミンの使用に関する記述が繰り返し、明確に見られる。「ベンゼドリンの力で、まるで小説を書くかのように、このノートに腰を据えて取り組むことができない。6時間かけて一定ページ数を書き上げるまで、疲労に耐えなければならないのだ。」彼女はまた、手紙を書くためにもノートを使っていた。「デキセドリンを飲んで、手紙が書けるかどうか試してみよう。」同じように、彼はこう記している。「ついに手紙を書こうと決心した。すでに6通送ったが、まだ10通以上残っていて、それも義務だ。私は極端な状況に陥った時に頼る決断をした。グッゲン・ブック(彼が受賞したグッゲンハイム・フェローシップを受賞するために提出しなければならなかった作品)に取り掛かろうと決めた時、ひどく体が弱って集中できなくなったので、レーヴェンシュタインにベンゼドリンのような薬を頼むことにした。彼はなかなか効く小さな錠剤を処方してくれたので、それで問題は解決した。ここの薬局では処方箋なしでは何も手に入らないので、彼は12錠入りの薬を2瓶処方してくれた。最初の1瓶で始めるには十分だった。というのも、いつものように、一番大変なのは最初だからだ。その後は、それ自体が私を支えてくれる。とにかく、2瓶目がまだ残っていたので、すべての手紙を送り終えるまで毎晩1錠ずつ飲むことにした。」

彼は手紙を書くのにメタンフェタミンも使っていた。「ペルビチンを飲んで手紙を書く」。彼の不透明な性格にもかかわらず、現実を否定できないこともあった。「ベンゼドリンを飲んで、素晴らしいことが頭に浮かんだ。それを書き留めたら、バタン!と捨ててしまう。そんなものによって知的な幻覚が引き起こされるとは信じがたいが、証明できたと思う」。ベンゼドリンは彼の日常生活に深く根付いていたようで、日記には「その間、午後は映画、夜はベンゼドリン」といった記述が見られる。

「薬について話さなければならない」

彼は時々、覚醒剤をコーヒーと混ぜて服用していたが、これが健康を害した。「月曜日に働きすぎたので、昨日は仕事をしないことにしました。リアクティバンという錠剤と一緒にコーヒーを飲み過ぎたので、心臓がドキドキしてなかなか寝つけませんでした。」 長期間服用した後の正常な反応:「何年も4、5時間しか眠れませんでした。家事が終わる9時になると、コーヒー、リアクティバン、パイプでエネルギーをチャージして仕事に取り掛かりました。」 80代の作家は化学の力を借りて執筆を続け、日記の中で、思うように昼寝ができないことを嘆きながらこう綴っている。「リアクティバンのせいだと思う。どうにもならない。効果があまりにも素晴らしくて、もう手放せない。[…] リアクティバンは6~7時間ほど睡眠を妨げるが、その後は消えて、跡形もなく疲れも残らない。薬物についても話さなければならない。合法的な薬物であれば客観的に研究できるからだ。でも、他にも話さなければならないことが山ほどあって、どうやって時間を管理すればいいのかわからない」。彼女はついに化学に従属することになった。「昨日はほとんど仕事をしなかった。今、古き良き時代のように小さな錠剤を1錠飲む。時間を無駄にできないから」彼女を悩ませ始めた薬物摂取。「少し休んで、物事を客観的に見るようにして、リアクティバン、コーヒー、パイプ…幻覚剤など、幻覚を見させて何が悪いのか理解させるものはすべてやめたほうがいいわ。」

チャセルとマリファナ

バリャドリッド出身のこの小説家は、時折マリファナを吸う者でもあった。彼女は日記の中で、 1955年4月22日に最初の体験についてこう記している。「マコーニャ…ボードレールがあれほど賞賛したインド産大麻との体験について、どうしても触れておきたいことがある。ヴィトー[ペンターニャ]に試してみると約束していたのだ。当時、こうした実験への好奇心が大流行していたのだ。そしてついに、ヴァレンサのある夜、タバコを吸った。伝説の真相を確かめたいという強い意志が、ついにその煙を吸い込んだ。[…] とにかく、最初の一服は効果がなかったので、少し噛んでみた…すると、とても懐かしい記憶が蘇ってきた。子供の頃に手に握って食べていた大麻の実だ。つまり、2回目、3回目と、きちんと吸ったのだ…」。ついに、左ふくらはぎに圧迫感やチクチクするような感覚を感じ始めた。ヴィトーにそのことを話すと、彼は私が彼の興味をそそるために嘲笑していると思ったようだが、それは私の体験の結果であり、何も問題ではなかった。さらに。[…] ついに、よろめきながら、隠しきれない不快感を浮かべて自分の部屋に行き、10時間か12時間眠りました。それだけでした。」この作家は、今回も真実を語っているわけではないようです。さまざまな証言から、彼女は大麻を吸い続けていたことがわかります。ブルゲラ出版社の広報部長であるホセ・マリア・エスコフェは、「彼女は小さな手作りのパイプで大麻を吸っていました」と述べています。彼女自身が彼に告白したように、「タバコより大麻の方が好きだった」からです。彼女の親友であるロロ・リコ(* La bola de cristal *の有名な監督)も回想録で次のように語っています。「パーティーや集まりで、彼女が誰かの近くにいるときは、手に飲み物を持っていない姿を見かけることはめったにありませんでした。または、90歳近くになってもジョイントに火をつけていても、すぐに消していました。彼女によると、効き目がなく味もしないとのことだったからです。」最初の経験からリコの記述までには30年以上が経過していました。

「両方試してみます」

作家のチャセルは、人生の大半を、不安を和らげる薬として食べることを楽しんできた女性でした。彼女はこの強迫的な行動を抑えるために、厳しい食事制限を課しましたが、ほとんど長続きしませんでした。チャセルは家事嫌いで知られていたため、家庭では倹約的な生活を送っていましたが、高級レストランに招待されると、ついつい贅沢をしました。エスコフェは、83歳の時、彼女が著書の発表会に行くと、「夜7時から10時の間にウイスキーを5、6杯飲んでいた」と回想しています。彼女と同席した他の客たちは、彼女の旺盛な食欲に驚嘆しました。ゴンサロ・サントニャはこう回想する。「1991年、私は彼女をセゴビアでの講演に招待しました。その後、夕食に行きました。彼女は93歳と高齢だったので質素な夕食になるだろうと思っていましたが、とにかく街で最も有名なレストランの一つに連れて行きました。店主は、子豚とローストラムという2つの本格的な料理があると言いました。『両方試してみます』とチャセルは答えました。彼女はワインを飲み、デザートにライスプディングを食べ、その後も葉巻とオルホを一杯注文する度胸がありました。」

チャセルの著書『詩集 1931-1991』 (1992年)の宣伝を担当したナヒル・グティエレスも、「プレゼンテーションの後、シエテ・プエルタス・レストランで夕食をとりました。彼女はまるでトラック運転手のように食べていました[…]」と証言しています。その後、90歳になるチャセルは「アニスリキュールを一杯注文しました」。ロロ・リコも同様の趣旨のことを書いている。「夜明けまで続くような過食の後、フェルナンダ(モナステリオ、心療内科医)に、ローザがどうしてあれほど過酷なことを耐えられたのかと尋ねたのを覚えている。彼女の答えは今でも心に残っている。なぜなら、その言葉に私は確信したからだ。

『ロロ、歳を取りたい人だけが歳を取るのよ。死にたい人だけが歳を取るのよ』」。そして1994年の夏、ローザ・チャセルは、まさにこの医師の勧めで、大量のアスピリンを不用意に服用し、胃出血で入院したことで亡くなった。彼女は数日後に亡くなった。

Reference : ‘La sinrazón’, de Rosa Chacel

https://canamo.net/cultura/literatura/la-sinrazon-de-rosa-chacel